はじめに:梅雨になると体が重くなるのはなぜ?

ジメジメした梅雨の時期になると、「なんだかだるい」「むくみやすい」「やる気が出ない」と感じる人が増えます。

実は東洋医学には、こうした不調に関係する「湿邪(しつじゃ)」という考え方があります。

今回は鍼灸師の視点から、「湿邪とは何か?」そして「どう対処すれば快適に過ごせるか?」について解説します。

湿邪とは?東洋医学的な基本のキ

東洋医学では、自然界にある6つの「邪(外的な影響)」を「六邪(りくじゃ)」もしくは「六淫(りくいん)」と呼びます。

湿邪はそのひとつで、簡単にいうと「水分の偏り」です。

水は上から下に流れる性質があるため、湿邪も体の下半身にたまりやすいと考えられています。

そのため、足のむくみは湿邪による代表的な症状のひとつです。

また、湿邪には次のような特徴があります。

- 重濁性は、体が重く濁ったような状態になる性質のことで、「だるい」「重い」などの不調につながります。

さらに、湿邪は脾(ひ)という臓器を傷つけやすいとされています。

脾は東洋医学でいう「消化吸収をつかさどる臓器」なので、湿の影響で食欲不振・下痢・胃もたれなどの消化器症状が出ることもあります。

なぜ梅雨に湿邪の影響を受けやすいのか?

日本の梅雨は高温多湿で、体の中にも「湿気」がこもりやすくなります。

湿気は「気(エネルギー)」や「水分代謝」の流れを妨げ、体に余分な水分がたまる原因になります。

特に胃腸が弱い人は、湿邪の影響を受けやすい傾向があります。

梅雨を乗り切る3つのセルフケア

湿邪からくる不調を軽減するためには、生活の中でできる工夫が役立ちます。

1. 食生活の見直し

おすすめ食材: ハトムギ茶・とうもろこし・枝豆・生姜・小豆

避けたいもの: 冷たい飲み物・油っこいもの・生もの

体にたまった「湿」を出すには、利尿作用のある食材や体を温める食べ物が効果的です。

2. 適度な運動で汗をかく

軽めのウォーキングやストレッチなど、無理のない運動を続けることで体内の水分代謝が促されます。

湿邪対策には、「動くこと」がとても大切です。

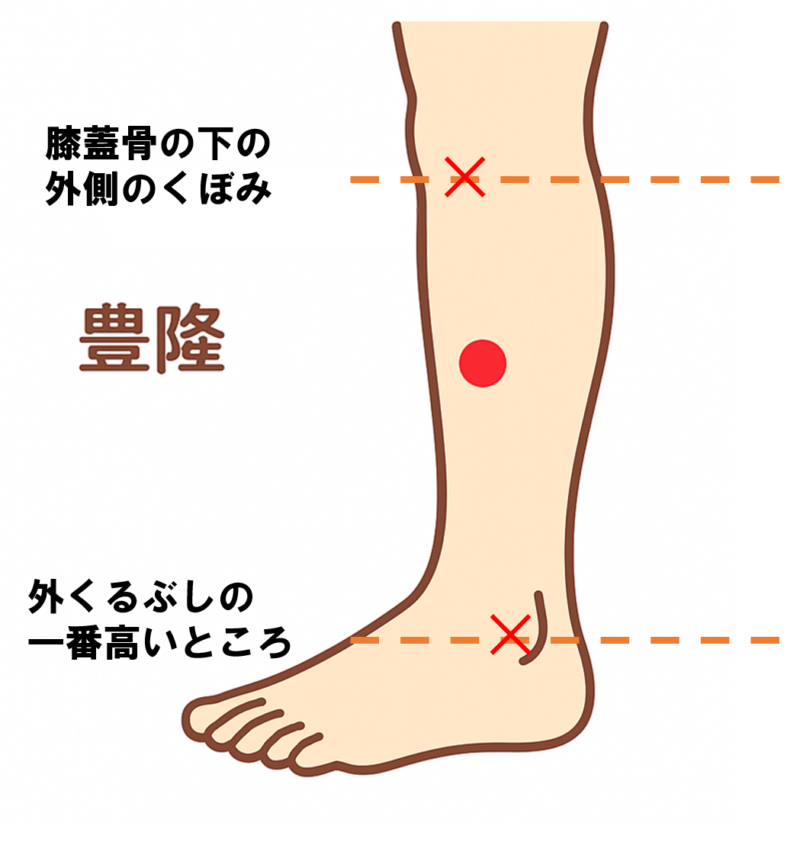

3. おすすめのツボ:豊隆ほうりゅう

すねの外側、外くるぶしと膝を結んだラインの中央あたりにあるツボです。

痰湿(たんしつ)と呼ばれる余分な水分や老廃物の排出を助け、体の重だるさ・むくみ・消化不良などに効果的とされています。

お風呂上がりや寝る前に、指先でじんわりと押すだけでもOKです。左右それぞれ数秒ずつ、やさしく刺激してみましょう。

✅ 豊隆(ほうりゅう)のツボの取り方

・足の外くるぶしの一番高いところ

・膝のお皿のすぐ下、外側のくぼみ

→この2点を結んだ線の真ん中あたりが「豊隆」です!

🦶 押すとちょっと痛気持ちいい場所です

おわりに:ゆるく、でもちゃんと養生しよう

湿邪は目に見えない存在ですが、私たちの体に確実に影響を与えています。

完璧にコントロールするのは難しいからこそ、「ちょっとだけ気をつける」という意識が大切です。

これからの季節を、ゆるく、でも健やかに過ごしていきましょう。

ちなみに私自身は、湿邪の正体は現代でいう低気圧なのではないかと考えています。

昔の人は気圧という概念を知らなかったはずですが、それでも雨の前や湿度が高いときに体調を崩すことに気づいていた。

その現象を「湿」として捉えていたのだと思うと、東洋医学の観察力には感服せざるを得ません。

言葉は違っても、見ていた現象は今と同じだったのかもしれませんね。